第211章 一锤定音山东平息(6 / 8)

但既然常葳已经走上了这条路,为人父母,常遇春只能尽全力教导常葳,让女儿在这条路上走得更远更稳。

北京城。

朱标收到了常葳的信,看到了从常葳视角描述的朝堂上关于衍圣公一事发生的变化,心头巨石落下。

爹的家书总是报喜不报忧,他从其他渠道收集的讯息比不上常葳这个“当事人”的描述,传消息的人也不如常葳了解他,能把他想知道的消息一五一十都收集到。

“她要去广东啊……真是哪里困难就去哪里。”朱标自言自语,将信收好后,趁着常葳还在南京,赶紧回信。

等常葳去了广东,这一南一北,信件传递就不容易了。

去广东有许多需要注意的事,朱标的对外贸易计划也要收集许多广东的消息,他得提前叮嘱好。

连夜写完信,第二日一大早,朱标让人将信送出,背着手在家里散了一会儿步,才回家给李贞写信。

衍圣公一垮台,山东那些士绅豪强总该老实了。

只是没想到,这群士绅豪强的血条比他想象中的还长,硬抗了这么久,还没有破产。

朱标反省,他小看了这群人扎根于土地的世代积累。

他应该更残忍一点。

“罢了,得饶人处且饶人,虽然我不是故意想饶了他们。”朱标走到庭院里的田地,看着红彤彤的西红柿和辣椒,露出了开心地笑容,“山东市场试验良好,天亮了,让江浙的富商们也破产吧。”

论纺织业,江浙才是大头。常葳整治江浙在分田中不法事迹时,所清理的最多的事便是将应该种粮的良田改为桑麻棉田。

每个朝代在最初的时候都会规定“种粮耕地红线”,大明也不例外,原则上,良田都得用来种粮食。

明中后期土地兼并严重,豪户为赚取更多钱财,将良田改为桑麻棉田,这也是大明粮荒的原因之一。

反正豪户饿不死。佃户为他们种桑麻棉,只能分到桑麻棉,没有粮食可吃,所分得的桑麻棉被豪户低价买走,也买不到足够的粮食,这和豪户有什么关系?

在这个交通和通讯不便的封建时代,想用政令强制规定耕地红线很难。要让大明粮食充足,除了朱标自己手中的“皇庄和军屯”之外,就只能让百姓都尽可能的分到田,在土地肥沃、气温较适宜的地方保证“小农经济”。

这件事非常反直觉,但是事实。

因为“小农经济”中,农民们会优先保证种出能让全家饿不死的粮食,保证大明有足够多的土地种粮食。

若是豪户将土地兼并,豪户不会管这些土地上有多少为他们种地的佃农,只

本章未完,点击下一页继续阅读

北京城。

朱标收到了常葳的信,看到了从常葳视角描述的朝堂上关于衍圣公一事发生的变化,心头巨石落下。

爹的家书总是报喜不报忧,他从其他渠道收集的讯息比不上常葳这个“当事人”的描述,传消息的人也不如常葳了解他,能把他想知道的消息一五一十都收集到。

“她要去广东啊……真是哪里困难就去哪里。”朱标自言自语,将信收好后,趁着常葳还在南京,赶紧回信。

等常葳去了广东,这一南一北,信件传递就不容易了。

去广东有许多需要注意的事,朱标的对外贸易计划也要收集许多广东的消息,他得提前叮嘱好。

连夜写完信,第二日一大早,朱标让人将信送出,背着手在家里散了一会儿步,才回家给李贞写信。

衍圣公一垮台,山东那些士绅豪强总该老实了。

只是没想到,这群士绅豪强的血条比他想象中的还长,硬抗了这么久,还没有破产。

朱标反省,他小看了这群人扎根于土地的世代积累。

他应该更残忍一点。

“罢了,得饶人处且饶人,虽然我不是故意想饶了他们。”朱标走到庭院里的田地,看着红彤彤的西红柿和辣椒,露出了开心地笑容,“山东市场试验良好,天亮了,让江浙的富商们也破产吧。”

论纺织业,江浙才是大头。常葳整治江浙在分田中不法事迹时,所清理的最多的事便是将应该种粮的良田改为桑麻棉田。

每个朝代在最初的时候都会规定“种粮耕地红线”,大明也不例外,原则上,良田都得用来种粮食。

明中后期土地兼并严重,豪户为赚取更多钱财,将良田改为桑麻棉田,这也是大明粮荒的原因之一。

反正豪户饿不死。佃户为他们种桑麻棉,只能分到桑麻棉,没有粮食可吃,所分得的桑麻棉被豪户低价买走,也买不到足够的粮食,这和豪户有什么关系?

在这个交通和通讯不便的封建时代,想用政令强制规定耕地红线很难。要让大明粮食充足,除了朱标自己手中的“皇庄和军屯”之外,就只能让百姓都尽可能的分到田,在土地肥沃、气温较适宜的地方保证“小农经济”。

这件事非常反直觉,但是事实。

因为“小农经济”中,农民们会优先保证种出能让全家饿不死的粮食,保证大明有足够多的土地种粮食。

若是豪户将土地兼并,豪户不会管这些土地上有多少为他们种地的佃农,只

本章未完,点击下一页继续阅读

相关小说

- 我开动物园那些年

- 一贫如洗的段佳泽毕业后继承了一家私人动物园,并(被)签下一纸契约,迎来了陆压、妲己、白素贞、黑熊精等“动物”。 从此,他做梦都在担忧客流量。 从此,第一家实施分级制的动物园出现了,21岁以下不能参观陆压。 从此,末法时代的妖魔鬼怪、和尚道士都沸腾了。...

- 1143788字04-19

- 黑月光拿稳BE剧本

- 【出版名《长月无烬》】 【全文完结,下本开《无我不欢》见专栏】 城楼之上,穷途末路后,叛军把剑架在我脖子上。 他大笑问澹台烬:“你夫人和叶小姐,只能活一个,你选谁?” 系统看一眼哭唧唧的叶冰裳,紧张说:宿主,他肯定选你。 澹台烬毫不犹豫:“放了...

- 554474字04-23

- 从万米高空降临

- 2024.7.6《从万米高空降临》同名广播剧在漫播上线。 新文《拥抱地心引力》完结啦:CP1492985 温柔又霸气的明星机长 x 有点一根筋认死理的空中管制员 陈嘉予 x 方皓 三年前,陈嘉予执飞的416号航班赶上严重引擎事故,他驾驶着满载乘客的空客A330以超过进场...

- 353385字02-27

- 偷偷藏不住

- 十三岁那年,桑稚偷偷喜欢上一个男人。 男人的模样冷淡慵懒,说起话来吊儿郎当的,经常来她家,一个下午窝在她哥哥房间里打游戏。 偶尔见她进来送水果零食,也只是漫不经心地掀起眼皮,笑得像个妖孽:“小孩,你怎么回事啊?一见到哥哥就脸红。” *妖孽腹黑x乖张少...

- 832492字10-14

- 非职业半仙

- 文案 突如其来,谢灵涯成为了一个小道观的产权所有人。 该道观左邻商业街,右靠广场,背后一个菜市场,可惜香火冷清,穷得叮当响。 我们的目标是:开最大的道观,烧最粗的香! …… 谢灵涯:我无证抓鬼、算命、画符、看风水……但我知道我是好半仙! 指路排雷...

- 666521字04-19

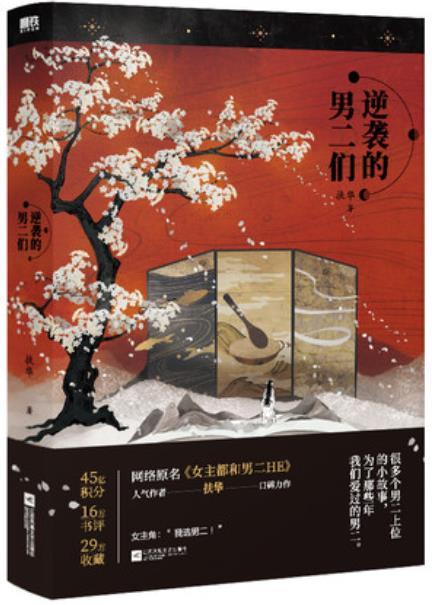

- 女主都和男二HE

- 【文案】 女主:我选男二! 很多个男二上位小故事。 所有的故事都不要代入任何小说,为了那些年我爱过的男二。 第一个故事:爆娇狗皇帝×咸鱼苟皇后(已完结) 第二个故事:忠犬甜心低音炮杀手×养猪能手生活技能全满软妹(已完结) 第三个故事:进化型怪物男...

- 685551字04-23