1941年,魏富堂破天荒离开青木川,上了西安。 (6)(8 / 22)

从不多问,手里的药包沉甸甸硬邦邦的,凭感觉,青女大概猜出里面是什么“药”,这让她猜不透魏老爷和校长究竟是怎么了,两个人似乎都违背了自己的初衷,走到了悬崖边上,从“送药”的频率看,悬崖勒马已没有可能。

这天晚上,青女来到谢校长的住处,校长正在屋里和许忠德谈话。校长的面容有些疲倦,没穿旗袍,披了件绣花蓝缎大袄,看上去人清瘦了许多。校长见青女进来,直起身,对青女说,我知道今天你准该来的,果然来了。又对许忠德说,魏老爷将药量算得很精确,他算计着我今天晚上没药了。

青女见许忠德在跟前,有些犹豫,校长似乎并不在乎许忠德的存在,将药接过去用手掂量着说,一个礼拜的量。

许忠德说魏司令是这方面的行家。

青女看了看许忠德,拿出了条子,说魏老爷那边正在等着回信。许忠德很知趣地说他到黄金义老师那儿去坐一坐,就离开了。校长将纸条展开,铺在桌子上,细心地将皱褶抹平,以教师的习惯顺手拿起笔,在错字上画了个圈,然后望着那张小纸,半天没有动弹。煤油灯的灯罩晕出暖暖的黄色的光,照着灯前的校长。青女从侧面看去,校长面庞显得有些憔悴,在灯影中,校长的皮肤泛出润滑的光,不像是人,更像一件洁净的瓷器。青女没有医学知识,更没有生活经验,如果她知道校长的面部是浮肿,知道“男怕穿靴,女怕戴帽”的疾病常识,她应该知道谢校长的病情其实到了难以挽回的最后地步。但当时的青女没有这些预感,她只是在灯光的迷蒙中欣赏一个美丽的侧影,体味一段暂且停顿的高雅和恬静。校长无疑看懂了那两个字的意思,尽管其中有个错字。校长一动不动地沉思着,青女以为她睡着了,细看,分明是醒着,微微皱着眉,一脸的沉重。

书桌上的小钟滴答滴答,像是在等待,也像是在催促。校长拿起墨笔,在砚台上掭了掭笔,将笔尖停在“降”的上面,又犹豫了一会儿,将要着笔,手突然哆嗦起来,满头大汗如同雨下,一声呻吟,扔掉了笔,人也由椅子溜到地板上,蜷缩成一个团。校长宽大的袖口带翻了桌上的茶碗,一碗茶全淌在桌子上,青女惊慌不已,大声喊,校长!校长!你怎的了?

痛苦不堪的校长冲着她摆摆手,示意她不必喊叫,说她一会儿就好了。青女让校长靠在自己的身上,她感到了校长坚韧的忍耐,一身冷汗,将蓝夹袄都湿透了。校长对青女说,叫许忠德……来……

青女刚喊了一声“许主任”,许忠德

本章未完,点击下一页继续阅读

这天晚上,青女来到谢校长的住处,校长正在屋里和许忠德谈话。校长的面容有些疲倦,没穿旗袍,披了件绣花蓝缎大袄,看上去人清瘦了许多。校长见青女进来,直起身,对青女说,我知道今天你准该来的,果然来了。又对许忠德说,魏老爷将药量算得很精确,他算计着我今天晚上没药了。

青女见许忠德在跟前,有些犹豫,校长似乎并不在乎许忠德的存在,将药接过去用手掂量着说,一个礼拜的量。

许忠德说魏司令是这方面的行家。

青女看了看许忠德,拿出了条子,说魏老爷那边正在等着回信。许忠德很知趣地说他到黄金义老师那儿去坐一坐,就离开了。校长将纸条展开,铺在桌子上,细心地将皱褶抹平,以教师的习惯顺手拿起笔,在错字上画了个圈,然后望着那张小纸,半天没有动弹。煤油灯的灯罩晕出暖暖的黄色的光,照着灯前的校长。青女从侧面看去,校长面庞显得有些憔悴,在灯影中,校长的皮肤泛出润滑的光,不像是人,更像一件洁净的瓷器。青女没有医学知识,更没有生活经验,如果她知道校长的面部是浮肿,知道“男怕穿靴,女怕戴帽”的疾病常识,她应该知道谢校长的病情其实到了难以挽回的最后地步。但当时的青女没有这些预感,她只是在灯光的迷蒙中欣赏一个美丽的侧影,体味一段暂且停顿的高雅和恬静。校长无疑看懂了那两个字的意思,尽管其中有个错字。校长一动不动地沉思着,青女以为她睡着了,细看,分明是醒着,微微皱着眉,一脸的沉重。

书桌上的小钟滴答滴答,像是在等待,也像是在催促。校长拿起墨笔,在砚台上掭了掭笔,将笔尖停在“降”的上面,又犹豫了一会儿,将要着笔,手突然哆嗦起来,满头大汗如同雨下,一声呻吟,扔掉了笔,人也由椅子溜到地板上,蜷缩成一个团。校长宽大的袖口带翻了桌上的茶碗,一碗茶全淌在桌子上,青女惊慌不已,大声喊,校长!校长!你怎的了?

痛苦不堪的校长冲着她摆摆手,示意她不必喊叫,说她一会儿就好了。青女让校长靠在自己的身上,她感到了校长坚韧的忍耐,一身冷汗,将蓝夹袄都湿透了。校长对青女说,叫许忠德……来……

青女刚喊了一声“许主任”,许忠德

本章未完,点击下一页继续阅读

相关小说

- 黑月光拿稳BE剧本

- 【出版名《长月无烬》】 【全文完结,下本开《无我不欢》见专栏】 城楼之上,穷途末路后,叛军把剑架在我脖子上。 他大笑问澹台烬:“你夫人和叶小姐,只能活一个,你选谁?” 系统看一眼哭唧唧的叶冰裳,紧张说:宿主,他肯定选你。 澹台烬毫不犹豫:“放了...

- 554474字04-23

- 我开动物园那些年

- 一贫如洗的段佳泽毕业后继承了一家私人动物园,并(被)签下一纸契约,迎来了陆压、妲己、白素贞、黑熊精等“动物”。 从此,他做梦都在担忧客流量。 从此,第一家实施分级制的动物园出现了,21岁以下不能参观陆压。 从此,末法时代的妖魔鬼怪、和尚道士都沸腾了。...

- 1143788字04-19

- 非职业半仙

- 文案 突如其来,谢灵涯成为了一个小道观的产权所有人。 该道观左邻商业街,右靠广场,背后一个菜市场,可惜香火冷清,穷得叮当响。 我们的目标是:开最大的道观,烧最粗的香! …… 谢灵涯:我无证抓鬼、算命、画符、看风水……但我知道我是好半仙! 指路排雷...

- 666521字04-19

- 我有一座冒险屋

- 【本作品简体实体书由次元书馆出版】 陈歌继承了失踪父母留下的冒险屋,无奈生意萧条,直到整理冒险屋时意外发现的手机改变了这一切。 只要完成手机每日布置的不同难度的任务,冒险屋就能得到修缮甚至扩建! 于是陈歌开始在各大禁地里探险取材,将其中...

- 3582499字04-01

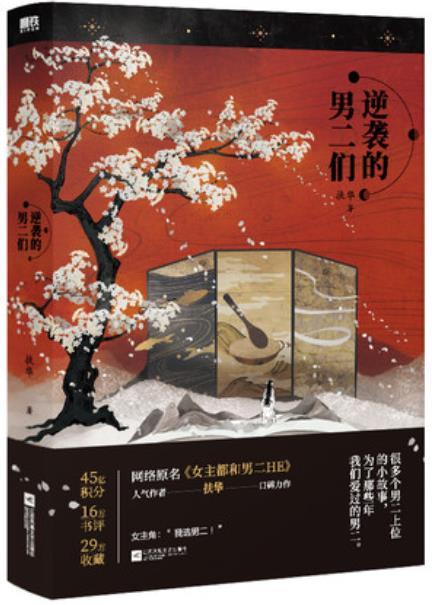

- 女主都和男二HE

- 【文案】 女主:我选男二! 很多个男二上位小故事。 所有的故事都不要代入任何小说,为了那些年我爱过的男二。 第一个故事:爆娇狗皇帝×咸鱼苟皇后(已完结) 第二个故事:忠犬甜心低音炮杀手×养猪能手生活技能全满软妹(已完结) 第三个故事:进化型怪物男...

- 685551字04-23

- 穿成校园文男主的后妈

- 姜津津穿书了,穿到了一本校园文中,成为了中二男主的后妈,纵观全文,对这位后妈的描写少之又少,粗略估计不超过两百字。 当真是穿了个寂寞。 男主今年十六岁,正值叛逆期,校草本草,她在他面前的存在感为零。 男主他爸今年三十九岁,成熟儒雅,端方自持,为人深...

- 448244字04-23